ACQUA, PIETRA, PAROLA

C’è poco da aggiungere alla intensa e partecipata prefazione di Anna De Simone a La pietra salvata di Maria Grazia Maiorino uscita per i tipi de Il lavoro editoriale (dicembre 2016).

C’è poco da aggiungere alla intensa e partecipata prefazione di Anna De Simone a La pietra salvata di Maria Grazia Maiorino uscita per i tipi de Il lavoro editoriale (dicembre 2016).

Poco, perché il saggio introduttivo rende giustizia ad una lunga fedeltà dell’autrice nei confronti della (sua) scrittura poetica. Vasta, antica e nuova, radicale, un percorso che attraversa davvero una vita, una esistenza che tocca anche il registro del romanzo. Come a dire che il “foglio” è una necessità, oltre che una scelta. E su questa incontrovertibile e fedele adesione, tento di trovare qualche suggestione, in più (o altra) rispetto al panottico della densa ed esaustiva nota introduttiva sulla quale ritengo sia necessario soffermarsi o comunque “leggere”, consiglio che invio al lettore di “poesia” in Italia, della quale si può dire per simmetria quanto al famoso “povera e nuda vai filosofia”. Già, perché di questi tempi, la totale assenza di “pensiero” è sintomatica di una oggettiva “decadenza”, e sulla scia di questo slittamento o frana, la “poesia” segue in parallelo la discesa.

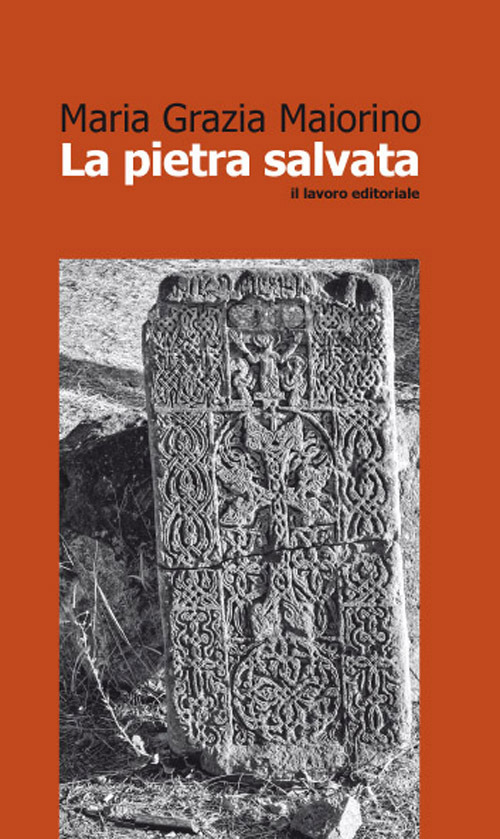

Chi dunque “resiste” come “osso di seppia sballottato dalle ondate” implicitamente denuncia o avverte che, con i suoi limiti, la parola poetica è “ancora” argine o, nel migliore dei casi, “orientamento”, direzione, senso. La “pietra” della parola è “salvata”, non recuperata tramite una affannosa e vuota archeologia, quanto, vorrei dire, “ rinata” o più semplicemente “redenta” (come si può osservare con maggior dettaglio o connotazione, nell’ultima parte del libro, la sezione appunto “Viaggio in Terrasanta” e quella che fa da clausola e dalla quale prende il titolo il libro, “La pietra salvata”).

In qualche modo non è inutile ricordare che l’esordio della Maiorino, E ho trovato una rosa gialla (1994) mi vede complice, avendo scritto a quei tempi una nota o notizia introduttiva. Gli anni sono passati, e molti, ma il mio ricordo anticipa quella “cromatica” raccolta, perché la conoscenza tra il sottoscritto e Maria Grazia si situa prima, quando accettai di andarla a trovare in Ancona, paese che frequentavo con una certa assiduità coinvolto da amicizie poetiche “doriche”. In qualche modo, Ancona, costituì anche per me un approdo sentimentale, se solo penso a Franco Scataglini, alle trasmissioni Radiofoniche, ad una serie di riviste che pullulavano in quei tempi (si parlò di “miracolo marchigiano” quanto all’attività letteraria di questa regione che pullulava nei quattro capoluoghi di ottime riviste, indubbiamente di caratura nazionale, si teorizzò una Residenza). Riviste cartacee, ovviamente, non c’era internet e le attuali riviste on-line. Tutto era “carta”, la corposa carta.

E rintracciata l’abitazione di Maiorino, con una certa difficoltà (non c’erano gli attuali GPS) finalmente si parlò. E a lungo. Era di Belluno, area montana, di prati e ossigeno puro, sangue misto, poiché la mamma era veneta e il babbo lucano. Ma poi, dopo la laurea in Lettere, era “approdata” ad Ancona, dunque ad una svolta, tra monti dell’infanzia e il mare, una svolta come intorno ad una boa, come la stessa etimologia della sua seconda città suggerisce dal greco “anchon” che significa, appunto, “gomito”. La Maiorino ha la qualità, oggi rara, di essere onnivora, quanto a lettura, i libri li ha divorati, la sua è una “biblioteca endogena”, la stessa che consentì a Leopardi di essere tale. Si, perché se non si leggono gli “altri”, se il testo personale non deriva “anche” dal metabolismo di parole altrui, amori o confidenze, non v’è poesia autorizzata senza le pagine degli altri, senza la Biblioteca di Monaldo.

Ora una seconda riflessione. A metà circa della raccolta, v’è una sezione “segreta”, dal titolo diretto: “Venti Haiku”, sottoinsieme di una più vasta materia dal titolo emblematico: “Come un perdono”.

La stringatezza, l’apparente sintesi che questo “genere” richiede ci fa comprendere, in parte, la sostanza o l’incipit (emotivo-spirituale) della Maiorino, meglio ancora certi preliminari tutti dediti, anzi, funzionali, alla decantazione dei versi, alla volontaria (per scelta) tensione verso qualcosa di non facilmente nominabile, quasi un evitamento del verso lungo, un aggiramento del Sermo a favore, invece, della Vox. Con questo voglio più semplicemente dire che l’autrice (a proposito di biblioteche) si è fatta una “cultura sentimentale” (e forse anche “filosofica”) esplorando minuziosamente i testi fondamentali della religione orientale, non con la superficialità del new age, ma cercando in essi una risposta, o semplicemente affidandosi alle domande centrali. Mentre scrivo ricordo che l’amico Mario Luzi mi confessò di aver letto tutto Aurobindo…

Sbocco e prolegomeno di quella che sarà, più tardi, una rivoluzione, un ribaltamento, una conversione. E questo ultimo libro ne è testimonianza. Se l’Haiku è questa “concentrazione”, ritengo che questo “estratto” sia servito all’autrice a dipanare, più tardi, e in quasi tutti le raccolte, quanto di queste “essenze” rimanevano o si dilatavano finalmente nel verso allungato, non sempre endecasillabico. È quanto Cesare Garboli scrive della Maiorino a proposito di: “modernità lessicale… cadenze ritmiche e audaci entro un clima di controllato romanticismo”.

Ebbene se si scorre la Pietra salvata non può non apparire frontale quanto questo antico “esercizio” si sia tradotto in una fragorosa “irruzione” della natura, si, un De rerum natura piuttosto moderno, un po’ eretico, ma certamente virgiliano. L’autrice esplora il paesaggio, entra nelle viscere della terra, esalta i colori, guarda le gemmazioni, si affianca a questa “sorella”.

Questo matrimonio naturale, a metà tra proiezione e amore, serve poi ad entrare in un secondo registro, quello dell’io, del soggetto che chiede, che domanda, che ricorda e, a volte, implora. È il caso, implicito, della “carsicità” della sua terra, uno scomparire dell’acqua che poi riappare più tardi, altrove, un po’ più lontano. Metafora che mi sentirei di adottare per questo libro dove l’acqua, non solo del mare, diventa simbolo centrale e definitivo, come quei versi-emblema che la Maiorino ci ha consegnato nella bella edizione del ’97 per Scheiwiller. “Ho sognato che poesia era una nave/ e su quella salivamo tutti quanti/ il viaggio cominciava come tanti/ tra veri passeggeri e fantasmi più veri”. Ancora qui mi soccorre La barca di Luzi (il suo primo libro).

Mi chiedo, azzardando, se la Pietra non possa o non debba identificarsi con la Poesia. Cioè con “ciò che va salvato”. E se la Parola della Maiorino non ci voglia, con umiltà, indicare che esiste un percorso parallelo tra Spirito e Parola, tra la Voce di chi scrive (che è sempre clamante nel deserto, chiunque esso sia) e di chi al Testo si avvicina, con timore, con pudore, con stupefazione. Così come al mistero della stessa scrittura poetica e alla sua prassi esistenziale, quello spazio che affannosamente si cerca per tutta la vita, tra i colori dei fiori, tra i “girasoli impazziti di luce” (Montale), lungo le salite dei pellegrinaggi, nel silenzio delle Abbazie. Si, ha ragione Blanchot: “si scrive per non morire e per poter morire”.

Guido Garufi